深川忠次の図案帳。本来有田焼は、見本とする現物品「手がしら」をもとに制作するため、

有田焼の図案帳は大変珍しく、忠次は欧州の顧客獲得の際に、この図案帳を大いに活用しました。

これまで欧州では見かけなかった日本独自の美観を持つ朝顔や花菖蒲などを積極的に意匠として取り入れていきました

精緻な技で描いた日本美で、新しいやきものの時代をひらく

深川家は、1650年頃よりこの有田で代々窯焚き業を営んできました。

そして、明治27年(1894)に深川忠次によって設立された窯元が、深川製磁です。開窯以前から、

若くして渡欧を重ねていた忠次は、ドイツのマイセンをはじめとする各国の窯元が台頭している様子を目の当たりにし、

「世界一のやきものづくり」を目指すようになりました。

そして、有田の伝統的な技法に欧州から取り入れた先進技術を加え、日本の美観を表現した独自のデザインを追求します。

忠次は1900年のパリ万博に、極めて高い装飾技術によってつくられた「大花瓶」を出品して金牌を受賞。

その後も各国の万国博覧会で賞を得て、国際的な注目を集めました。

「染錦金襴手丸紋鳳凰文様 大花瓶」。

2メートル有余の大作でありながら、ろくろによる人の手で成型。

写生的な絵画と装飾図案が複雑に構成された多様式な文様を精緻に描き、

冠の宝珠には龍が彫刻され、ひげなど細かいところまで表されています。

深川忠次と明治の名工たちの心意気が伝わってくる工藝作品です

パリを芸術の都にした万博は、

深川忠次の名を世界に知らしめた

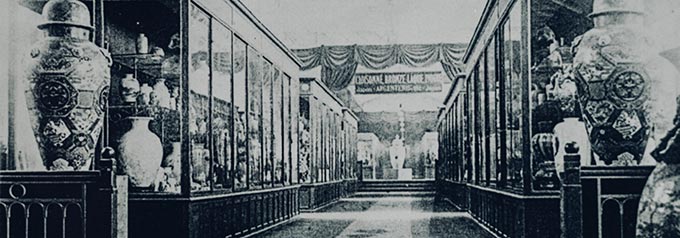

1900年パリ万博。エッフェル塔やアールヌーボー、印象派が華々しく登場し、

5,000万人の入場客を集めたこのイベントは、パリを芸術の都として世界に印象付けるきっかけとなりました。

その日本館のエントランスに鎮座していたのが、

深川忠次が3年余りかけて製作した一対の「染錦金襴手丸紋鳳凰文様 大花瓶」でした。

ろくろで成型するには困難な大きさの壺に、染付の力強さと繊細な錦絵が競い合う文様。

金一色に見える部分にも、漆の蒔絵の様に金地に金文様が描き込まれています。

彫刻、陽刻、点描など多くの技巧と芸術的な文様が、壺の上に見事に調和しているのが見どころです。

宝珠には龍が彫刻されています。有田の粘土は彫刻に向かず、焼成時に割れたり曲がったりすることがあるのですが、

そのハンディを「京都の左甚五郎」と言われていた二宮都水を起用して、克服しました。

「染錦金襴手丸紋鳳凰文様 大花瓶」は、現在、「チャイナ・オン・ザ・パーク 忠次舘」に展示されています。

世界の賓客を魅了する品格の青「フカガワブルー」

深川の名を世界に知らしめたのは、染付の澄んだ美しさでした。忠次が何よりこだわったのは、

1350℃の高温焼成によって生み出される透白磁と、その上に描かれる品格ある青。

それは、「フカガワブルー」と評され、一本の筆でグラデーションを描き出す濃(だみ)技法は、神秘的な青の表現です。

また、古伊万里・柿右衛門・色鍋島など、従来の有田焼のデザイン様式と一線を画した斬新な意匠は「深川様式」と評されました。

焼成技術の改良による透白磁の追求、そして釉薬の研究など技術革新を経て、

透明感のある白磁と澄んだ青の染付という、現在にいたる深川製磁の誇りである、最高品質を達成します。

深川製磁は明治天皇より晩餐会用の御食器のご用命を賜り、明治43年(1910)には宮内省御用達を拝命し、

戦後まもなく制度が廃止されて以降も令和の現在に至るまで、宮中食器を納めさせていただいています。

さらには、当時海運会社、日本郵船の一等客船で使用される器にも採用されました。

外交の場で賓客のもてなしにも供されることは、日本を代表するブランドの証。

工房は、美を生み出すオーケストラ

深川製磁の工房は、理想とするやきものを表現するために明治時代に深川忠次が築いたもの。

目指した工房は、忠次が英国のウェッジウッド家に長期滞在した時に

見た

オールドスタイルの磁器工場と有田の細工場を複雑に組み合わせたものでした。

その歴史的な工房のなかでは、職人たちがオーケストラのように、それぞれの技を発揮しながら、

一貫製作でやきものをつくっています。

有田焼の基本は分業制、忠次が思い描く最高の作品を実現するには、それぞれの工程において完璧な仕事をしてくれる、

腕の良い職人の力が不可欠だったのです。この稀有な工房スタイルは、

職人たちの熟練の技を集結させることで品質を高め、独自の意匠を生み出すためのもので、

創業以来変わっていません。職人のなかでも、やきものに命を吹き込む絵付け士たちは、

深川様式を表現できる「深川の手」を身につけた匠たち。

現在も有田で最多となる7名の伝統工芸士が在籍しています。

深川製磁の工房では、粘土を精製するところから磁器づくりが始まります。

原料として深川製磁が使用しているのは、熊本県天草地方で採れる上質な陶石。

ハンマーやミルを使ってこれを微細に砕き、水分を抜きながら練り上げて、粘土をつくります。

成型したあとは、余分な箇所を削りながら、さらに細かく形を調整。

この工程では「1mmの4分の1」の微細なレベルまで感覚的に判断できる熟練した職人の手により、

絶妙な角度やカーブに至るまで魂の込もった、美しい造形がつくり上げられます。

深川製磁ならではの澄み切った青色をつくり出すのは、コバルトなどの鉱物から調合した絵付け顔料「呉須」。

この一色で微細な陰影、濃淡まで表現することを可能にしているのは、

職人の経験と技。ときには何本もの筆を使い分けながら、繊細な筆使いで器に生命を与えてゆきます。

この染付の工程を担う職人をはじめ、深川製磁には7人の伝統工芸士が在籍しています。

絵付けに使われる絵の具には約600種類の色があり、そのほとんどが自家調合の深川オリジナルです。

絵の具の調合には専門の職人がおり、毎日異なる気温や湿度によって微妙な調節をほどこしています。

深川製磁では、一般的な磁器の焼成温度よりも50〜100℃ほど高温となる約1350℃で焼き上げます。

わずか50℃の違いでも、磁器はより液体に近い不安定な状態となるため、リスクと難易度はぐっと上がります。

13〜14時間にもわたる焼成中は、職人が絶えず火の色を見ながら、最適な温度と窯内の環境を保ちます。